«Не испытываю радости в жизни. Что делать?»

Современная психотерапия, психоанализ и духовность в лечении депрессии, депрессивных состояний и в вопросах радости, счастья, в выходе из депрессивных тупиков

![]()

«Благословен и спокоен тот,

Кто не надеется, кому желания

Не дают больше взаймы.

Нечего получать, нечем владеть.»

(Лалла (للء ایشوری ) кашмирская просветлённая (1320-1392),

из сборника стихов "Обнажённая песня")

«Не испытываю радости в жизни. Что делать?» Ничего не делать. Парадокс именно в том и состоит, что для того, чтобы «испытывать радость от жизни» (по-другому, «быть счастливым») делать специально ничего не нужно.

Более того, обычно, именно благодаря тому, что человек что-то делал в своей жизни для того, чтобы быть счастливым, он и потерял вкус жизни (радость от жизни).

В детстве большинство людей умели радоваться жизни. И разве для этого что-то специально делалось? Просто жилось, как живётся и делалось то, что делалось. Делалось творчески и без забот о завтрашнем дне. Действие само рождалось изнутри, и развёртывалось простое следование за своим интересом, интересом сегодняшним (а не вчерашним и не завтрашним). Каждый день проживался как одна жизнь. А на следующий день была уже другая жизнь (и ты был уже другой и сам день был уже не похож на вчерашний). В детстве у всех было это ощущение как быть счастливым ничего «не делая». Пусть у кого-то и в наименьшей степени, но интуитивно это понятно каждому, потому что потенциал к этому (быть счастливым просто так) заложен в каждом живом организме. Если бы по природе это было не так, то мир давно бы распался, развалился. Неспроста мудрые люди во все времена подмечали, что мир держится на любви и само-естественной гармонии.

Поэтому естественно очевидно что, чтобы вернуть радость от жизни, надо ничего специально не делать, и не делать ничего, чтобы эту радость получить.

Чтобы за радостью не гоняться (перестать гоняться), надо не связывать её возникновение с чем-то внешним. Радостно должно быть внутри само по себе. Радость должна заполняться изнутри.

Почему радость не приходит изнутри сама уже сейчас? Очевидно, что место радости занято чем-то, заполненным самостоятельно от ума из вне. Также существуют, так называемые «травмы боли, рождённые в отношениях с родителями», от которых в том или ином возрасте начал убегать во вне за счастьем "экскурсант в полях жизни" (взрослый человек, часто сам того не осознавая, убегает от переживаний, которые бы сами собой всплыли в сознании, если бы человек не боялся их пережить). Ранние детские переживания, будучи не пережитыми, вновь и вновь пытаются вернуться в жизнь человека, встроиться в сознание, интегрироваться в личность. Это хорошо известный психотерапевтам психоаналитикам феномен. «Не пережитое», то есть не интегрированное и не понятое (от того и не интегрированное) может приходить (и будет приходить) в жизнь человека (как не убегай) в очень разных одеждах: в виде жизненных неудач, в виде болезненных симптомов, в виде специфического выбора партнёров по отношениям и иного.

Если человек в жизни ни от чего не убегает, то изнутри естественным образом рождается (или возникает) радость. Радость - это другое название счастья (целостности, полноты, удовлетворённости, самодостаточности и покоя на душе).

И уже из радости (из полноты) и следует совершать или не совершать те или иные действия, следуя за интересом, который сам собой с утра каждый день приходит (но никогда не знаешь какой именно заранее). Поэтому важно не определять для себя, чем именно заниматься (сегодня и в жизни в целом), а предоставить это жизни самой решать. Поэтому, чтобы быть радостным (или счастливым), речь о важности личных целей вестись не может. Не человек устанавливает цель и глупо придерживаться цели вчерашнего дня (она растворилась вместе с заходом солнца или со сном).

Поэтому когда речь идёт о радости от жизни, то автоматически речь идёт о доверии жизни. Конечно, степень доверия к жизни нарушена у большинства людей и нарушена из-за взаимоотношений с родителями в детстве. Это факт.

Всегда во все времена были мудрецы, целители, духовные мастера, которые показывали как правильно относиться к жизни, чтобы не страдать. Сейчас есть специально обученные люди: психологи, психотерапевты, психоаналитики - специалисты по исследованию лабиринта «своего минотавра» [к/ф «Лабиринт минотавра»]. Речь не может идти о врачах-психотерапевтах и психологах адептах медицинского директивного подхода, не-глубинной психологии, хотя и они полезны на первых порах многим, не готовым идти вглубь себя по-настоящему (с интересом и за пониманием). Полезны (а иначе их бы не было) тем, что ускоряют процесс разочарования в личных целях.

Речь о тех людях, которые помогают в вопросах возврата доверия к жизни, через возвращение любви к себе в виде принятия себя (а не изменения). Так психотерапевт-психоаналитик через принятие человека решает проблему непринятия его родителями. На это уходит в среднем несколько лет. Сделать это быстрее предлагают не-глубинные психологи. Не-глубинная психология (и директивная психотерапия) занимается постановкой целей и достижением результатов. В этом и заключается не глубина подхода, так как человек может научиться ставить "свои" цели и достигать результатов, но счастья это в его жизнь не принесёт. И более того, для многих это ведёт к ещё большему разочарованию в жизни и (или) в себе самом. Это опасные подходы (нацеленности на результат), которые усиливают разочарование и разрушают представления о себе. Последнее в целом полезно, но происходит через несоразмерную цену и часто сверх болезненным образом, с последствиями (особенно если это групповые тренинги), так как не предоставляется противоядия (не даются более глубокие взгляды и знания о природе человека). Особенно вредны такие подходы и тренинги для интровертов.

Во-первых, не у всех получается достигать результатов, а во-вторых, (что упускается), - это никак со счастьем и радостью на душе не связано, а наоборот ведёт со временем к разочарованию в "идеи о цели" и "идеи о себе". Метод постановки целей и достижения результатов - это временная иллюзия для не наигравшихся в результат людей и тех, кто поверил в иллюзию, что человек - хозяин своей жизни, что можно желать и получать желаемое, если делать это правильно и ставить правильные цели. Получать плоды, дающие счастье в жизни, не возможно через личные усилия. То есть усилия прилагать можно и достигать целей можно (для тех, кто сильный), но счастья от этого не будет и у сильных и у слабых. Много тому подтверждений от людей, у которых всё есть (достигнутое усилиями), но счастья, радости, отсутствия депрессии и чувства утолённой пустоты - нет.

Нет ни одного примера получения счастья от жизни через личные усилия. Достаточно прийти домой к такому человеку, чтобы убедиться, проверить.

Счастье либо само приходит, либо человек бегает за ним и в итоге убегает от него ещё дальше.

Каков спрос, таковы и предложения ...в "мире менеджеров" и бизнеса, нацеленного на результат. Эти тенденции не минули и психологии. Конечно, настоящий специалист-психолог - это не бизнесмен. Такое сочетание ("и бизнесмен и психолог") теоретически возможно, так как в природе всё бывает, но встречается крайне редко. Потому что если психолог ориентирован на деньги или на результат, то он упускает сонастроенность с происходящим, с происходящим как в своей жизни, так и в жизни своего клиента (пациента), сонастроенность с безусловным. "Сила происходящего" и его мишени берутся из бессознательного и разворачиваются не предсказуемым для ума образом. Любая заинтересованность в результате сбивает настройки.

Нацеленность на результат крадёт пребывание в настоящем моменте, в котором собственно и возможно распускание бутона радости.

Жизнь часто подыгрывает какое-то время тем людям, которые нацелены на результат, и со стороны кажется, что они достигают успеха своими усилиями. Но если пронаблюдать их жизнь дальше, то куда-то потом весь результат исчезает, а в процессе его получения человек жил как натянутая струна в постоянном напряжении, так как устремлённость к результату требовала постоянных вложений. Лишь тело тормозило болезнями.

Медленно (часто через не решаемые проблемы) у людей происходит разочарование в идее о цели (идеи о том, что это важно и ведёт к чему-то существенному). Разрушаются представления о себе. Это процесс уменьшения чувства собственной значимости, уменьшение тенденции к расширению границ эго, это начало процесса освобождения от власти представлений о себе. Путь к себе лежит, через отказ от себя известного. На пути к себе, можно встретиться с самим собой настоящим, неискуственным, спонтанным, рождённым из неизвестности настоящего момента, а не поддерживаемым из прошлого или из опоры на какую-либо цель или идею.

Со стороны создаётся некое иллюзорное представление об успешности других людей, о воли и об источниках возникновения желаний. Плюс само человеческое желание верить и втягиваться в плен иллюзий, основанное на чём-то из прошлого и на привычке закрывать глаза на правду, что создаёт общую запутанность людей, если оглянуться вокруг. Если оглянуться вокруг, то кажется, что все куда-то бегут (к целям), словно зная куда. Но на самом деле никто ничего не знает, но создаёт видимость для других (как часть образа себя для глаз других).

Поэтому психологи не-глубинных направлений тоже делают свою работу и будет неправильным говорить, что они не нужны, во-первых, раз они есть. И, во-вторых, возможно польза их работы как раз и заключается в том, что к проблемам своих клиентов они заходят парадоксальным образом от обратного, через усиление веры в разные виды иллюзий и соблазнов, предлагаемых миром, свободным для всех способов жизни.

Медицинский подход в психотерапии вреден тем, что учит доверять телу. Как если тело - это хозяин человека, хозяин всего. Если на трон сознания в человеке взабралось тело, то это конец радости, потому что нет предела по удовлетворению потребностей тела. Тело всегда будет чем-нибудь не довольно. Первичность материи в медицинской психотерапии - это основа знаний о человеке. Первичность сознания через это нивелируется. Концепции Бога (Целого, Самости, Атмана и иное), концепции Бессознательного и иные концепции, указывающие на первичность сознания - отметаются. Если тело первично, то можно влиять на него успешно с помощью лекарств. На что-то влиять, возможно, нужно (когда другого не остаётся), но сам подход к человеческому существу, к сознанию, в медицине перевёрнут с ног на голову. Нет концепции устройства психики (и мира), которая устраивало бы и самих врачей. Если что-то, не дай Бог, плохое в жизни врача случается, то он бежит к целителю или обращается к Богу, как и все остальные обычные люди. Парадокс в том, что чем сильнее человек полагается на материальное, тем быстрее он в нём разочаровывается и тянется к Тайне. Затем тянется к постижению жизни, через доверие к ней и полагание на неё, открывая измерение души.

Итак, если человек специально ничего не делает, доверяя жизни, отказывается от идеи достижения результата, то он начинает постепенно принимать себя, встречаясь с самим собой настоящим (неизвестным для ума).

Если человек принимает себя, то он принимает и мир вокруг (неизвестное для ума). Принятие себя и доверие жизни - две стороны одной медали.

Так рождается доверие к себе и к миру, где остаётся жить в унисон с самой жизнью, не нарушая гармонии своими не мудрыми действиями, возвращается детское ощущение жизни, в котором всегда есть место тайне и радости.

Но если человек долгое время жил не мудро (не правильно), то ему чтобы испытывать радость от жизни, надо конечно не только научиться «ничего не делать» (как в детстве), но и позволить развалится тому, что было создано путём не правильных действий (усилий). Духовно-ориентированная психотерапия Востока называют это «всё отпустить». Имеется ввиду отпустить всё то, за что человек держится. Чтобы не нужное ушло само, а для нужного освободилось место. Собственно всё не нужное и так само разваливается, но часто человек вцепляется в то, чему уже суждено давно уйти из его жизни. Отсюда возникают страдания. А от попытки приложить усилия и удержать что-то, могут образоваться и дополнительные проблемы и симптомы.

Что считается «не правильными» или «не мудрыми» действиями? Сюда относятся:

- проживание не своей жизни,

- работа не на своём месте,

- попытки строить отношения без преодоления симбиоза с родителями (без психологического отделения от матери, отца и от их пары),

- попытка взвалить на себя (или скинуть усилием) чужую ношу (феномен «трансгенеративной передачи» по семейно-родовым энерго-информационным каналам («наследственность»), например, передача по роду чужих "долгов", чувства вины, ответственности, не отплаканного горя, архаических не переработанных переживаний и иное). Всё то, с чем не справились предки и подкинул социум (коллективное бессознательное).

- попытки заполнить внутреннюю пустоту внешним,

- нацеленность на результат и погоня за результатом (за той же, например, радостью),

- действия из-за привязанности к результату (а не ради самого процесса),

- попытки делать что-то для чего-то (не творческие действия, действия от ума).

- …и иное, с чем сталкиваются практикующие психологи, духовно-ориентированные психотерапевты и психоаналитики.

Можно всё это объединить «действиями неосознанными и пустыми» в силу ошибочного представления, внушённого близким окружением, о том, что радость (счастье) надо искать, стремиться получать, заслужить, заработать, поменять и т. п., где нет исходной предпосылки о том, что радость заполняется сама изнутри, а не приходит из вне. И незнание о том, что радость (или счастье) не может быть целью или мишенью. Потому что когда человек ставит цели, то он не может при этом учесть всей картины мироздания и всех причинно-следственных связей внутри этой постоянно меняющейся живой структуры. Устанавливая мишени и стреляя в них, человек в большинстве случаев ошибается. А так как иногда что-то совпадает (или что-то показалось, глядя на других), то человек часто продолжает верить, что у него получится «выиграть у жизни» (у других не получилось, но у него получится). Нельзя построить счастье своими руками. Руки у людей общие, жизнь это одно целое на всех. Поэтому и говорится, что чтобы вернуть радость надо ничего не делать, словно ни в чём специально не участвовать. Словно перестать вкладывать личное в целое и тогда целое само позаботится об остальном (о возврате внутреннего баланса, о радости, о проблемах).

Следует признать, что без поддержки обойтись достаточно сложно, процесс может затянуться не на одно десятилетие.

Возникает вопрос, кто может помочь современному человеку пройти боль, живущую внутри, и тем самым закрывающую радость?

Полагаем, что это, возможно, сделает сам Бог, ведущий каждого своими путями, в том числе и через болезнь, симптом, психотерапию, духовного мастера.

Или для атеистов - психотерапевт как инструмент таланта помогать другим, рождённого из природы всего сущего. Напомним, что человек не живёт из радости (которая сама его наполняет изнутри естественным образом), если имеет в области чувств «травмы боли», рождённые в отношениях с первыми объектами в своей жизни (т. е. с родителями). Человек очень часто живёт не из радости, а компенсирует своими действиями и занятиями (интересами и работой) внутреннюю душевную боль. Большинство людей убегают во что-то от самих себя. Убежать от боли невозможно, так как образуются болезненные «симптомы» (внешние ситуации или внутренние болезни, внутренние конфликты или конфликты внешние, семейные). Размер боли и её количество – различны и часто требуют помощи не информационного-консультационного характера, а психотерапии. Часто хороша психоаналитическая помощь, когда восстанавливается ресурс, открываются способности, предоставляется помощь в переработке боли (целебный механизм "переноса-контрпереноса", процессы "контейнирования", обучение работе с предсознательным, обучение способности "ментализировать" и др.). Безусловный факт в том, что мы не можем хорошо интерпретировать своё бессознательное без стороннего незаинтересованного в нашем использовании наблюдателя. Здесь нужен психоаналитик и его специфическая техника.

Верующему человеку помогает пройти этот путь вера, но вера, которая на деле реализуется в опоре на Бога. Верующий (или духовный человек) не тот, кто ходит в церковь, а тот, кто живёт согласно воле Бога (или тот, кто интересуется её пониманием). Легко обмануть самого себя. Поэтому важно встретить духовного мастера. Когда ученик готов, появляется мастер. Никто никого специально не ищет.

Сложно интерпретировать самостоятельно духовные учения (любые): христианские, мусульманские, и другие учения для продвинутых, с их характерными особенностями - аскетические практики по работе с «прилогом», суфийские стоянки и понятие сдачи, дзенские коаны, принятие и понимание в нео-адвайте и в адвайта-веданте, тонкости дзогчен и тибетского буддизма, правильное отношение к практикам концентрации и медитации, кашмирский шиваизм и иное, распространённое в мире без границ.

Неспроста ум человеческий иногда называют дьяволом, когда ум из инструмента, становится хозяином человека.

Самостоятельное продвижение по духовному пути чревато ошибками, так как нет стороннего, незаинтересованного в привычном, наблюдателя. Духовно-ориентированный психотерапевт-психоаналитик может быть таким наблюдателем, интерпретирующим уловки ума и игры бессознательного. Психоанализ специализируется по бессознательному и делает это особым образом, используя специализированную психоаналитическую технику в работе.

Психоанализ может оказать неоценимую помощь для человека в принятии себя, в исследовании и прохождении травм боли, рождённых в отношениях с родителями, опекунами и объектами идентификаций на пути вызревания личности.

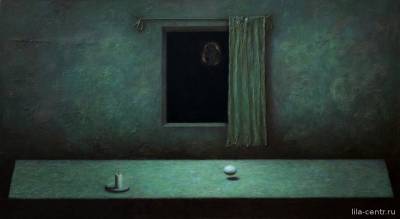

"Мой друг уехал"

За пределы личности, часто прошедшей в достаточной степени "стоянки" травм боли внутри, обычно выводит, встреченный «случайным» образом, духовный мастер. Помочь человеку, живущему в измерении личности, может только тот, кто сам находится за пределами ума и личности, в измерении души. Духовный мастер может помочь в дальнейшем исследовании наслаждения от жизни.

Это подобно тому, как только психотерапевт, сам прошедший свою психотерапию, может помочь в этом процессе кому-либо. Но что мы видим, если присмотреться в реальности? Многие вещи перевёрнуты, искажены информационно.

Так, например, психотерапевтом в России считается врач-психотерапевт. Хотя врачу-психотерапевту, чтобы заниматься психотерапией надо сначала изучить разные школы психотерапии (особенно не-директивные, чему в мед. вузе не учат). Изучение не-глубинной психологии происходит в процессе подготовки по программе государственного психологического образования. Далее надо выбрать психологическую школу и в ней развиваться, а это не возможно не изучив глубинную психологию. То есть врачу необходимо получить ещё одно (после психологического) третье образование.

То есть, в итоге, у врача-психотерапевта (чтобы по правде называться психотерапевтом), должно быть, помимо медицинского образования, ещё и психологическое, и далее, например, психоаналитическое. Или какое либо еще направление из школ глубинной не-директивной психотерапии, к которым относятся психоанализ, аналитическая психология Юнга и некоторые духовно-ориентированные, отличающиеся не-директивностью, подходы. (К духовно-ориентированной психотерапии "экзистенциальная психотерапия" не относится, так как в ней нет компетентного понимания феноменов самадхи, нет выхода за пределы личности).

Также у врача должно быть прохождение личной психотерапии.

Но что мы наблюдаем на деле? Врач-психотерапевт, порой, выставляя себя как специалиста в области душевного здоровья, в большинстве случаяев не имеет за спиной ничего из вышеперечисленного. И как врач-психотерапевт, разделяющий медицинский научный подход, может быть разбирающимся, например, в психоанализе или занимающимся психотерапией души? А как депрессию лечить без психоанализа? Лекарствами? Антидепрессанты усиливают тенденции к суицидам, так как увеличивают энергетический потенциал, а настроение не поднимают. И если человек ориентирован на результат в жизни, он кончает с собой (так как не получается жить как другие). Медицинская парадигма сегодняшних дней, требующая революционного пересмотра (о чём говорят сами врачи), во многом отличается, например, от психоаналитического научного, методологического подхода. И тем более, сегодняшняя медицинская парадигма непримиримо далека от духовности, так как в медицинском подходе постулируется первичность материи (и отсюда склонность опираться на воздействие лекарств, которые снимают лишь симптом, но не сам корень и, тем более, не почву, на которой корень образуется).

Парадокс в том, что психотерапией занимаются люди, которым разрешили это делать чиновники у власти (устремлённые к целям), т. е. такие же далёкие по складу характера люди как и врачи от понимания и глубинной психологии и мировоззрения духовных людей. Медики так ушли в сторону от понимания устройства человека, что даже не рассматривают в своих научных медицинских теориях феномены Самости, бессознательного. Рассматривают человека как организм, управляемый умом (ум хозяин – как мы рассматривали выше). Каковы следствия такого отношения к человеческому существу? Следствия таковы, что во врачебном психотерапевтическом подходе используются знания школ не-глубинной психологии и директивной психотерапии. Суть в подходах этих школ вертится вокруг важности всего лишь одной из возможностей человека (причём уводящей от счастья и свободы) - управлять собой и своим сознанием, опираясь на желания, волю и ум. Воля человека, его ум, вся сознательная часть – всё это поверхностные феномены. А бессознательное как конструкт врачами отрицается. Формулировки, хоть с каким либо люфтом вокруг феноменов Самости, первичного бессознательного для врача-психотерапевта являются "не научными" (запретными).

Если повезёт, то может повстречаться врач психотерапевт (или психиатр), который действительно «увидел» на личном опыте переживаний или в процессе прохождения личного анализа какие-то для себя феномены. Но тогда такой специалист, применяющий психоанализ, уже не называет себя врачом-психотерапевтом, а называет себя психоаналитиком. Психоаналитик уже не может работать как врач-психотерапевт (есть различия в подходах и в понимании феноменов).

Обычная психология и врачебная психотерапия – это направления, которые изучают сознание и подсознание, ориентированы на веру в значимость директивности, первичность воли и умственных процессов. Работа головного мозга первична и определяющая в плане функционирования сознания. Постулируется концепция о том, что сознание есть результат деятельности головного мозга. Факты, открытые восточными учёными, йогами, святыми, просветлёнными и духовными мастерами всех времён и народов отрицаются (факты о том, что наша природа – это Сознание, и оно существует и без личности и без тела). Не рассматривается и феномен «смерти личности при жизни тела» – эти вещи не понятны для ума и отбрасываются как не существующие.

Психоанализ на сегодняшний день является, словно, промежуточной стоянкой между предельным пониманием функционирования личности (эго, супер-эго, Оно) через изучение предсознательного и бессознательного и тем, что ещё глубже, то есть находится за пределами личности. Некоторые французские психоаналитики описывают «мистические переживания» (переживания самадхи) как своего рода «перезагрузку либидо» (Дидье Анзье).

Юнгианцы посвятили жизни не только изучению "тени", но и изучению первичного бессознательного, Самости, транцендентной функции.

Только основываясь на целостной картине устройства человека, не отбрасывая никаких феноменов, а наоборот интегрируя в себя новые объяснения, можно подходить к вопросу лечения болезней и болезненных симптомов. Медицинский подход (в сегодняшнем виде) - не целостен, ограничен.

«Напав» фактически на врачей-психотерапевтов мы гармонизируем эти вышеперечисленные факты фактами о психологах. Существует также и много психологов, которые работают в ключе школ не-глубинной директивной психотерапии, где ставка делается не на бессознательное и понимание, а на приложение усилий, упражнения, тренинги, на получение результата (быстрого, что даёт побочные эффекты). Это очень похоже на точно такую же по своей сути тенденцию в среде верующих, "ищущих" и занимающихся духовными практиками (речь не только о подмене личностного роста духовным, а о подходе усилий и получения результата, что часто наоборот уводит в сторону, так как по сути является неосознаваемым уходом и убеганием, а не движение к благородной цели).

В России идёт процесс медленного разочарования в методах не-глубинной директивной психологии и психотерапии, так как вскрывается как минимум иллюзия быстрого результата, далее вскрывается иллюзия получения результата в принципе. То, с чем мы боремся внутри себя или снаружи, то лишь усиливается и начинает иметь над нами власть. На этом держится зависимость, привязанность, зависть, обрекающие на душевные страдания. Образуется почва для ухода радости.

Также стоит отметить, что и психоанализ тоже бывает разный. Каждый психолог волен изучать психоанализ как хочет, но только носитель коренных психоаналитических знаний (и умений) может передать концепции и технику. Психоаналитических школ несколько, и наиболее приближенной к технике, передаваемой от мастера к учителю, считается та школа, адепты которой входят в Международную психоаналитическую ассоциацию. Особо продвинутой является школа французского психоанализа. Многие практикующие психологи-психотерапевты констатируют эффективность «жёстких» психоаналитических правил. Ориентир во французском психоанализе на принятия и понимание, соединяет с такими же сродственными элементами внутри духовно-ориентированных подходов.

Также, на наш взгляд, настоящий психолог должен иметь клиническое образование (диплом медицинского психолога), чтобы понимать мир врачей и чувствовать себя в нём уверенно (на сколько это возможно). Это необходимо, так как для психолога мир врачей-психотерапевтов – это чужой мир, это мир иных ценностей и отличных мировоззренческих опор. Надо обладать определённым складом характера (и иметь определённую личную историю отношений с родителями), чтобы обладать «клиническим мышлением» (М. Е. Бурно).

Пока мы что-то делаем, чтобы найти радость или, что чаще всего, ищем её там, где её нет, жизнь незаметно проходит мимо. И мы уже вынуждены решать вопрос встречи со смертью, природа которой остаётся пугающей и не прояснённой, если этой темой не заниматься. Глупо жить из страха смерти (не зная, что этот такое), и бегая в компенсации от боли, которая заслоняет радость. Научившись «ничего не делать» мы открываемся боли, но выйдя за её размеры, мы встречаем радость.

«Лишь на миг появятся цветы

На голом, почти весеннем, дереве.

Лишь на секунду — ветер

По зарослям колючих кустов».

(Лалла)

Оформлено "Мистикой реальности"

© Ведущий Форумологии и Форума интроверсий психотерапевт, психоаналитик Потеенко Ю. В.